Strasbourg, mardi 26 janvier, à deux pas de la mairie. Il fait à peine zéro degré, une mère de famille escorte un enfant à vélo sur une large piste cyclable. Dans les années 1960-70, cette artère qui relie la place de l’Etoile à la place d’Austerlitz était encore dédiée aux voitures, et aucun cycliste n’aurait eu l’idée d’y emmener un enfant à la trajectoire hésitante. C’est bien représentatif de l’évolution de la capitale alsacienne, souvent citée en exemple pour sa politique cyclable. Aujourd’hui la mairie estime que 10% des déplacements se font à vélo dans l’agglomération (Strasbourg et 32 communes avoisinantes dans un rayon d’une dizaine de kilomètres), et ce pourcentage s’élève à 18% dans le centre https://www.usinenouvelle.com/article/strasbourg-pionniere-de-la-mobilite-decarbonee.N767869.

Comment ce changement a-t-il été possible, dans une région où les adeptes de la voiture sont pourtant nombreux (à l’image de Sébastien Loeb ) ? C’est le résultat de nombreuses actions concertées.

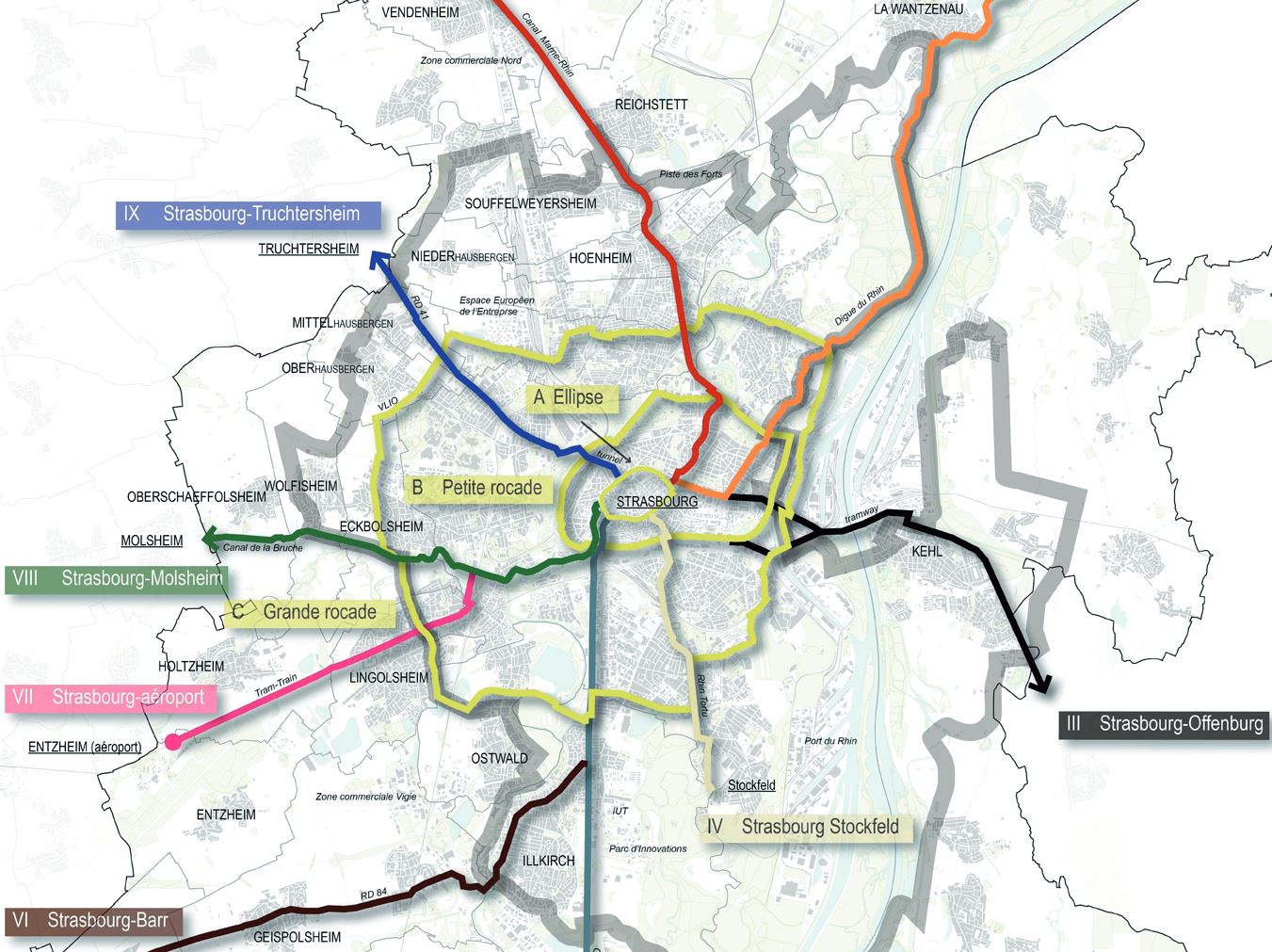

1° la construction progressive d’un réseau continu de pistes cyclables rapides et bien protégées : https://www.strasbourg.eu/velostras-le-reseau-cyclable-a-haut-niveau-de-service. Lancé en 2013 et assez largement terminé aujourd’hui, Vélostras a bénéficié de l’existence de plus de 500 km de pistes cyclables antérieures. Ce réseau de 130 km n’est pas limité au centre ville : il comprend neuf radiales desservant plusieurs dizaines de communes jusqu’à 15 km du centre, et trois rocades périphériques.

2° Une bonne signalisation au sol : pictogrammes vélos fréquents y compris dans les intersections, bandes blanches signalant les limites des pistes cyclables. Même loin du centre, le tracé d’une piste au sol dans les intersections délicates est soigneusement conçu (pas de virage à angle droit) et visible de loin (pas de sucettes Decaux ici!).

3° Un jalonnement efficace : sigles de couleur sur panneaux ou au sol indiquant l’axe suivi, panneaux normalisés vert sur blanc indiquant les destinations et les distances correspondantes. C’est important à Strasbourg car certains itinéraires empruntent des chemins asphaltés sans route à proximité.

4° La réalisation d’ouvrages dédiés piétons-vélos là où c’est nécessaire pour franchir en sécurité les coupures naturelles ou artificielles dont la région strasbourgeoise n’est pas avare. Un exemple emblématique est la passerelle des deux rives qui franchit le Rhin vers la ville allemande de Kehl. Il existe aussi de nombreuses passerelles sur des bras de rivière, canaux ou darses, voire sur des voies ferrées comme à Schiltigheim (ci-dessous). Les passages souterrains piétons-vélos sous les autoroutes et voies ferrées, héritées du temps de leur construction, sont éclairés et entretenus.

5° La mise à disposition de vélos ( Vel’Hop ) : ce système pragmatique déployé à l’échelle de l’agglomération (Strasbourg + 32 communes) propose depuis 2011 des prêts de courte durée et de longue durée. C’est une solution plus économique pour le contribuable que les vélos en libre service déployés à Paris ou à Lyon, qui demandent une infrastructure et une maintenance coûteuses.

6° Mise à profit des dispositions du code de la route spécifiques aux vélos et aux piétons : sas vélo, zones 30 km/h avec double sens cyclable, zone de rencontre 20km/h (avec rappel de la priorité aux piétons que cela implique!), panneaux « cédez-le passage cycliste aux feux »

7° Mise en place d’un plan de circulation dans le centre qui oblige les véhicules motorisés à repartir dans la direction d’où ils sont venus, mettant ainsi fin au flux de véhicules qui le traversaient pour gagner quelques minutes. Très décriée à son introduction (au début des années 1990), cette mesure a fait la preuve de son efficacité pour pacifier la circulation dans le centre ancien, pour y diminuer la pollution et le bruit, pour attirer davantage de touristes et de promeneurs. Les commerçants y ont trouvé leur avantage avec de nouveaux clients, et les cyclistes aussi puisqu’ils peuvent traverser le centre.

8° La cohérence du réseau avec les schémas nationaux et européens des véloroutes. L’agglomération strasbourgeoise est traversée par deux eurovéloroutes, l’EV5 (Londres-Brindisi) et l’EV15 (Andermatt-Rotterdam le long du Rhin) qui coincident localement avec les axes du réseau express Vélostras.

9° Mobilisation de financements publics extérieurs, en particulier au niveau national et européen. Par exemple, les communes de l’agglomération strasbourgeoise ont obtenu 9 projets financés au titre du fonds Mobilités actives en 2019 et 2020, contre 2 projets financés dans le Val de Marne. https://www.francemobilites.fr/cartographie-laureats#velo-cc

10° L’intermodalité vélo- transports en commun. Il suffit de sortir de la gare de Strasbourg pour découvrir des centaines de places de parking vélo sur la place. Les cyclistes peuvent emporter leurs vélos dans les trains régionaux pour relier les villes de la région. La construction d’une ligne de Tramway s’accompagne souvent de celle d’une piste cyclable attenante (par exemple la ligne C qui traverse la frontière au pont de Kehl, ci-dessous).

11° L’anticipation par des schémas directeurs réalistes. A Strasbourg, le premier schéma directeur vélo a été publié en 1978 https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1084289/0/cf7b396a-73ea-605b-75e8-ad8577967965. Il a été plusieurs fois réactualisé sous la forme de schémas directeurs plus étendus, notamment en 1994 et en 2011.

Par rapport à notre banlieue où certains maires savent mieux supprimer des pistes cyclables qu’en créer de nouvelles et où les édiles font mine de travailler à des plans vélos sans cesse repoussés, il est réconfortant de constater que des choix d’urbanisme plus responsables sont possibles !

Laisser un commentaire